连江县砂岩浮雕艺术品制作工艺研究

2025-08-26 14:33:01

实践意义上,研究成果能为浮雕创作者、景观设计师、文化创意从业者提供具体指导:帮助工匠掌握砂岩雕刻的核心技法与材质处理要点,提升作品质量;引导设计师结合现代空间需求与审美,开发新题材、新工艺;同时,为户外公共艺术、家居装饰等场景提供砂岩浮雕的应用方案,推动其从 “小众艺术” 走向 “大众消费”。

软质砂岩(如四川米黄砂岩、云南木纹砂岩):硬度 2-3 级,质地疏松、易雕刻,适合精细的浅浮雕、线雕技法,可刻画复杂的纹样(如花卉、卷草纹)与人物表情。例如,创作 “江南园林” 主题浮雕时,可用软质砂岩通过浅浮雕技法表现园林的窗格、假山、流水,细节刻画更细腻,凸显江南文化的雅致。

硬质砂岩(如山东白砂岩、澳洲砂岩):硬度 3-4 级,质地致密、耐磨性强,适合深浮雕、半圆雕技法,可塑造立体感强的造型(如人物、瑞兽)。例如,制作城市广场的 “英雄人物” 纪念浮雕时,选用硬质砂岩通过深浮雕技法刻画人物的肌肉线条、动态姿态,既保证造型的庄重感,又能抵御户外环境的磨损。

层理纹砂岩:石材表面呈现平行的层状纹理,适合表现 “山水层叠”“历史脉络” 等主题。例如,创作 “黄河九曲” 主题浮雕时,可利用层理纹的走向模拟黄河水流的蜿蜒与地层的分层,让自然纹理成为主题表达的一部分,比人工刻画更具真实感。

木纹砂岩:纹理类似木材的年轮或木纹,适合表现 “自然生态”“田园生活” 等主题。例如,制作 “森林动物” 浮雕时,木纹砂岩的纹理可模拟树皮、草地的质感,搭配浅浮雕技法刻画小鹿、松鼠的形态,让作品更贴近自然意境。

斑点纹砂岩(如带有铁斑、石英斑的砂岩):表面分布不规则斑点,适合表现 “星空”“宇宙” 或 “抽象肌理” 主题。例如,创作 “星空” 主题浮雕时,无需额外雕刻星空纹理,仅通过打磨凸显砂岩的天然斑点,再用深浮雕刻画月亮、星辰的轮廓,既节省工艺成本,又呈现独特的自然美感。

砂岩的孔隙率较高(通常为 5%-15%),吸水性强,若未进行防护处理,易吸收水分、污染物导致风化、变色。这一特性决定了砂岩浮雕必须包含 “防护工艺” 环节:户外浮雕需重点做防水、防污、抗紫外线处理;室内浮雕虽环境稳定,但也需做防潮处理,避免因湿度变化导致石材开裂。例如,户外砂岩浮雕常用 “硅烷浸渍剂” 进行防水处理,通过封闭石材孔隙,减少水分渗入;室内砂岩浮雕可采用 “水性防护剂”,在不影响石材透气性的前提下,防止灰尘、油污附着。

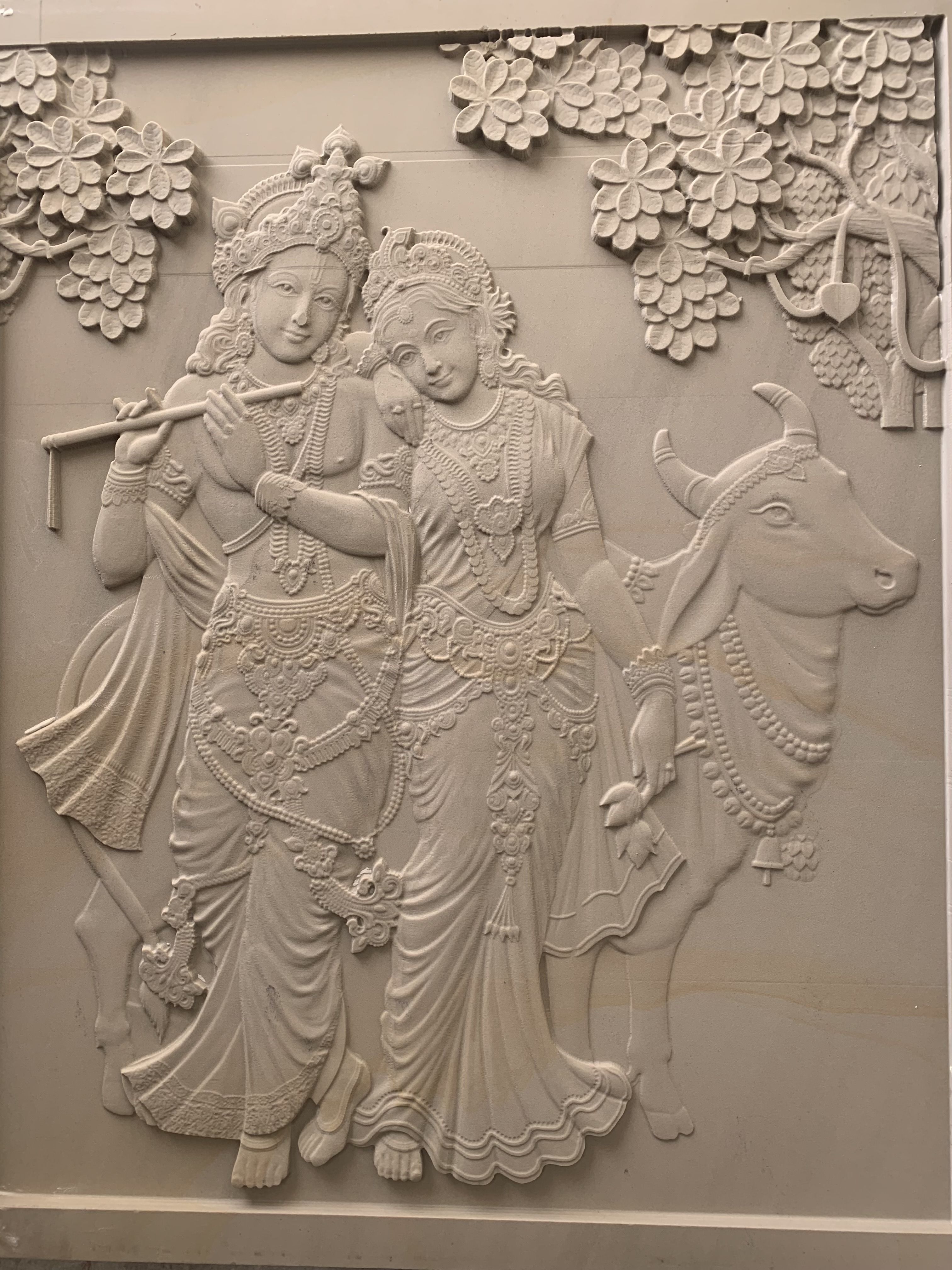

主题定位与风格适配:根据应用场景与文化需求确定主题,同时结合砂岩材质特性选择风格。例如,用于寺庙的砂岩浮雕,主题可定为 “佛教故事”,风格偏向庄重、写实,适配深浮雕技法;用于现代家居的砂岩浮雕,主题可定为 “极简几何” 或 “植物线条”,风格偏向简约、抽象,适配浅浮雕或线雕技法。

比例规划与石材适配:根据石材尺寸(如板材大小、厚度)规划浮雕的比例,避免因比例失衡导致视觉不协调。例如,一块 100cm×200cm×10cm 的砂岩板材,若制作人物浮雕,人物高度不宜超过 150cm,浮雕深度(从石材表面到最深雕刻处)建议控制在 3-5cm,既保证立体感,又避免石材因雕刻过深导致断裂。同时,需根据石材的纹理走向规划构图,如让人物的动态、纹样的流动与砂岩的层理纹方向一致,增强作品的整体感。

图纸转化与拓印:将设计方案绘制成 1:1 的黑白线稿(或彩色效果图),标注浮雕的深度、细节位置;然后通过 “拓印法” 将图纸转移到砂岩表面:先在石材表面涂抹一层薄薄的石墨粉(或白垩粉),再将图纸覆盖在石材上,用铅笔或滚轮按压图纸线条,让石墨粉在石材上留下清晰的轮廓;对于复杂的深浮雕,还需制作泥塑小样,通过 3D 扫描技术获取精准数据,辅助确定雕刻深度与造型细节。

传统雕刻技法与工具:传统砂岩浮雕主要依靠手工雕刻,常用技法与工具对应如下:

线雕:用 “平刀”(刀刃平直)在石材表面刻画线条,用于勾勒人物轮廓、纹样边框,适合软质砂岩的精细图案。例如,雕刻 “缠枝莲纹” 时,用平刀沿图纸线条刻出深浅一致的凹槽,线条宽度控制在 1-2mm,确保纹样流畅。

浅浮雕(浮雕深度≤3cm):用 “圆刀”(刀刃呈弧形)、“斜刀”(刀刃倾斜)逐层剔除石材表面多余部分,突出造型的浅层立体感,适合表现花卉、风景等主题。例如,制作 “荷花” 浅浮雕时,先用圆刀雕刻出荷花花瓣的大致轮廓,再用斜刀打磨花瓣的边缘,让花瓣呈现自然的弧度。

深浮雕(浮雕深度 3-10cm):用 “錾子”(头部有尖、平、圆等形状)、“锤子” 先凿出造型的深层结构,再用圆刀、平刀细化细节,适合表现人物、动物等立体造型。例如,雕刻 “佛像” 深浮雕时,先用錾子凿出佛像的头部、身体轮廓,确保浮雕深度均匀,再用平刀刻画佛像的衣纹褶皱,用圆刀打磨面部表情,让造型更生动。

现代工具的辅助应用:现代工具可提升雕刻效率与精度,但需避免过度依赖导致手工温度流失:

电锤与气动雕刻刀:用于硬质砂岩的初步造型,如凿除大面积多余石材,减少手工凿刻的体力消耗;电锤搭配不同形状的钻头,可快速打出人物的轮廓、深浮雕的凹槽,再由手工进行细节处理。

数控雕刻机:适合批量生产或复杂图案的精准雕刻,如重复的几何纹样、精细的文字浮雕。例如,制作 “传统回纹” 砂岩浮雕时,可通过数控雕刻机按照设计图纸精准雕刻回纹的每一个线条,误差控制在 0.1mm 以内,再由手工打磨纹样边缘,保留砂岩的天然质感。

3D 建模与扫描技术:用于复杂造型的浮雕设计,如人物群像、多层次场景。通过 3D 建模软件构建浮雕的立体模型,调整造型细节后,用 3D 扫描技术将模型数据传输到数控雕刻机,实现 “设计 - 雕刻” 的无缝衔接;同时,3D 扫描可复制传统砂岩浮雕的经典造型,用于文物修复或复刻。

打磨工艺:通过不同粒度的磨具(砂纸、磨片、磨头)对浮雕表面进行打磨,去除雕刻痕迹,提升质感:

粗磨:用 80-120 目砂纸打磨浮雕表面,去除雕刻时留下的刀痕、凿痕,让造型轮廓更平滑;对于深浮雕的凹槽、缝隙,需用小型磨头(如手电钻搭配砂纸磨头)进行打磨,避免遗漏。

细磨:用 240-400 目砂纸进一步打磨,让砂岩表面呈现细腻的质感;软质砂岩可打磨至 600 目,模拟 “哑光玉石” 的温润感;硬质砂岩打磨至 400 目即可,保留一定的颗粒感,凸显石材的粗犷风格。

精磨(可选):对需要高光效果的浮雕(如室内装饰浮雕),用 800-1200 目砂纸精磨,再用抛光膏(如氧化铬抛光膏)进行抛光,让砂岩表面呈现轻微光泽,但需注意避免过度抛光掩盖天然纹理。

防护工艺:根据砂岩浮雕的应用场景(室内 / 户外)选择适配的防护剂,形成保护膜:

室内浮雕防护:以防潮、防污为主,选用水性防护剂(如丙烯酸防护剂),通过毛刷均匀涂抹在浮雕表面(包括凹槽、缝隙),待防护剂渗透石材(通常 2-4 小时)后,用干布擦拭多余药剂,避免形成流挂痕迹;水性防护剂不影响砂岩的透气性,适合室内潮湿环境(如卫生间、厨房)的浮雕。

户外浮雕防护:需兼顾防水、防紫外线、抗风化,选用油性防护剂(如硅烷浸渍剂、氟碳防护剂):先将砂岩浮雕表面清理干净(去除灰尘、油污),再用喷枪均匀喷涂防护剂,确保药剂完全覆盖浮雕的每一个细节;对于深浮雕的凹槽,需用毛刷辅助涂抹,避免遗漏;待第一遍防护剂干燥后(约 24 小时),再喷涂第二遍,增强防护效果;户外砂岩浮雕建议每 2-3 年重新涂刷一次防护剂,延长使用寿命。

传统题材的当代表达:对历史、宗教、民俗等传统题材进行 “符号提取 + 风格简化”,适配现代审美。例如,将传统 “龙凤纹样” 提取为极简线条,用浅浮雕技法雕刻在软质砂岩上,搭配现代金属边框,制作成家居壁挂;将敦煌飞天造像的 “飘带” 元素抽象化,用深浮雕技法在硬质砂岩上塑造飘带的动态,去除复杂的人物细节,让作品更符合现代简约风格。

跨材质与跨工艺融合:将砂岩与金属、玻璃、木材等材质结合,或融入其他工艺(如彩绘、镶嵌),丰富作品表现力。例如,制作 “山水” 主题砂岩浮雕时,在砂岩的山水轮廓中镶嵌金属(如黄铜)线条,凸显山的脉络;或在砂岩浮雕表面局部彩绘(使用耐候性颜料),用蓝色表现水面、绿色表现植被,让色彩与砂岩的天然色调形成对比;还可将砂岩浮雕与灯光结合,在浮雕背面安装 LED 灯带,通过光影投射增强浮雕的立体感与氛围感。

场景化与功能化设计:突破 “纯装饰” 定位,将砂岩浮雕与实用功能结合,拓展应用场景。在公共空间中,设计 “砂岩浮雕座椅”,将浮雕主题与座椅功能结合,如在座椅靠背雕刻地域文化符号(如北京胡同、上海石库门);在商业空间中,制作 “砂岩浮雕背景墙”,同时集成音响、照明功能,如在酒店大堂的砂岩浮雕墙中嵌入隐形音响,让艺术装饰与空间功能融为一体;在居家空间中,开发 “砂岩浮雕收纳柜”,在柜门上雕刻简约纹样,既满足收纳需求,又提升家居的艺术质感。

该壁挂通过极简的主题与细腻的手工雕刻,适配现代简约家居的客厅、书房场景,上市后受到年轻消费者喜爱,实现了砂岩浮雕从 “公共艺术” 到 “居家装饰” 的转型。

扫描二维码微信咨询