吕梁市一塑连新旧:长宁区酒店雕塑如何让老弄堂风情与枢纽活力共生

2025-08-22 08:55:36

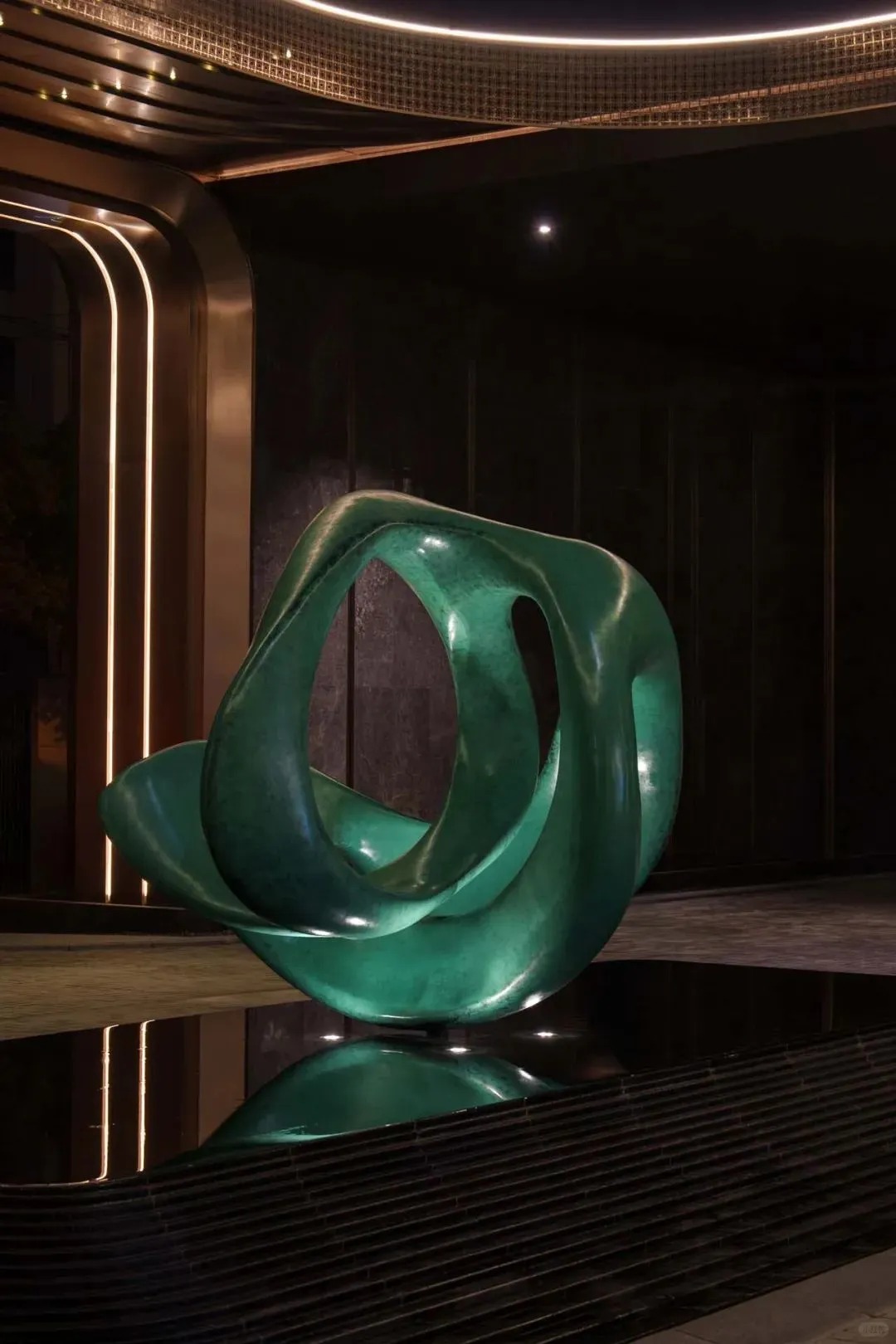

在上海长宁的梧桐弄堂与虹桥流线之间,酒店软装的雕塑从来不是沉默的摆件——它们是愚园路石库门的青砖纹路凝固成的铜雕,是新华路老洋房的老虎窗轮廓淬炼出的木雕,是虹桥枢纽的钢铁流线雕琢出的金属装置,是国际会展中心的玻璃幕墙折射出的光影雕塑。这片左手挽着“老弄堂风情”百年烟火(石库门、梧桐树、老虎窗、晾衣绳)、右手托着“虹桥锋芒”现代活力(航站楼、高铁轨、会展中心、霓虹流线)的土地,当雕塑成为空间的语言,便让“时光的温润”与“时代的锋芒”在材质与线条间共生:用石材的斑驳呼应弄堂的沧桑,用金属的流畅诠释枢纽的速度,用造型的混搭连接复古与当下,让每一座雕塑、每一处细节都藏着长宁“烟火与摩登”的双面故事,让每一次驻足凝视都成为与老弄堂记忆和虹桥活力的温柔对话。

一、塑承弄堂:老长宁的烟火在雕塑里沉淀

长宁的老弄堂是上海的“时光胶片”,这里的愚园路石库门青砖斑驳、新华路梧桐影落满地、定西路老洋房老虎窗斜斜映光、弄堂里晾衣绳随风轻晃,藏着“沪上烟火”与“民国雅致”的细腻。酒店雕塑以这份“老风情”为魂,让材质的温润、造型的复古、肌理的斑驳,成为岁月记忆的视觉注脚,让弄堂的韵味从砖缝与树影间走进空间。

1. 石库门与洋房的“雕塑转译”

石库门的青砖拱券、老洋房的木质百叶窗、弄堂门楣的雕花、老虎窗的斜坡轮廓,是老弄堂风情的核心符号。雕塑将这些“复古肌理”提炼,用石材与木材的质感,重现弄堂的烟火气。 - **大堂的“弄堂记忆”群雕**:酒店大堂的主雕塑是一组高3.5米的混合材料群雕,以愚园路石库门与新华路洋房为原型——主体用青灰色石材复刻石库门的“拱券门框”,门框表面故意做旧,保留凿刻的斑驳痕迹,模拟百年青砖被雨水冲刷的质感;门框内侧嵌入木质浮雕,雕刻老洋房的“老虎窗”与“百叶窗”轮廓,木头上保留天然的树结与纹理,如同老洋房未经打磨的窗框;雕塑底部用黄铜铸造“弄堂地面”,刻着梧桐叶的叶脉纹路与自行车辙印,铜面做旧后呈现“暖棕偏黑”的色调,如同被岁月磨亮的弄堂石板路。灯光从雕塑顶部投射,石材的阴影与木材的暖光交织,地面的梧桐叶纹路在光下若隐若现,站在雕塑前,仿佛推开了老弄堂的木门,能听见晾衣绳上的衣摆晃动声。 - **走廊的“窗影流年”浮雕**:连接大堂与客房的走廊墙面,镶嵌着一组木质浮雕,以老洋房的“窗景”为主题。浮雕用回收的老洋房旧木料雕刻,每块木料保留原有的漆面剥落痕迹,呈现“红棕与米白交错”的复古色调;浮雕主体是错落的老虎窗与百叶窗剪影,窗格间雕刻梧桐枝桠与晾衣绳,绳上“挂着”黄铜锻造的微型衬衫、围巾模型(可随风轻晃);浮雕边缘用细铜条收边,铜条上刻着“愚园路”“新华路”的路牌字样。灯光从浮雕后方透出,木料的纹理与铜条的光泽在墙面投下“窗影斑驳”的效果,走在走廊里,脚步都染上了几分“弄堂里的慵懒”。

2. 梧桐与烟火的“意境延伸”

弄堂里的梧桐落叶、窗台的盆栽、墙角的青苔、傍晚的炊烟,是老长宁的“生活注脚”。雕塑将这些“自然与生活的共生”捕捉,用细腻的材质与造型,传递弄堂的温润与鲜活。 - **茶室的“梧桐闲坐”小品**:茶室的角落摆放着一组“梧桐与弄堂”主题雕塑,用胡桃木与黄铜打造——木质底座刻着“新华路”路名,上面立着三棵微型“梧桐雕塑”,树干用扭曲的黄铜条锻造,树枝上“长着”薄铜片剪成的梧桐叶,叶片边缘打磨得圆润,如同被秋风磨平的棱角;雕塑旁放着一个陶制“老煤炉”模型(复刻弄堂里的老式煤炉),炉口插着干制的薄荷与紫苏(老弄堂常见盆栽),煤炉旁散落着黄铜铸造的“梧桐果”。灯光调至暖黄,木质的温润与黄铜的光泽在茶桌上交织,品茶时望着雕塑,仿佛坐在老洋房的阳台,看梧桐叶落在弄堂的石板上。 - **客房的“窗景小雕”摆件**:复古主题客房的窗台,放着一组小型雕塑,用青灰陶土烧制“石库门窗景”——窗框是弧形拱券,窗格内用浅浮雕展现弄堂的日常:老奶奶在晾衣绳前收衣服,孩童追着自行车跑,墙角的盆栽探出枝叶;陶土表面涂哑光釉,故意留下几处“窑变”的深色斑点,模拟老窗户上的污渍。摆件旁摆着一片真实的梧桐叶标本(采自愚园路),叶片压在老上海月份牌上,灯光照亮时,陶土的冷灰与叶片的暖黄形成温柔对比,睡前凝视,仿佛能在夜色中听见弄堂里的吴侬软语。

二、塑绘枢纽:新长宁的锋芒在雕塑里流动

长宁的虹桥枢纽是上海的“门户引擎”,这里的高铁轨道延伸向远方、航站楼的玻璃穹顶折射天光、会展中心的钢结构纵横交错、商务区的霓虹流线昼夜不息,藏着“速度与科技”的碰撞与“国际与活力”的壮阔。酒店雕塑以这份“新活力”为魂,让材质的冷冽、造型的流畅、光影的灵动,成为现代锋芒的视觉注脚,让枢纽的活力从轨道与钢构间走进空间。

1. 流线与钢构的“雕塑转译”

虹桥高铁站的轨道弧线、航站楼的穹顶线条、会展中心的桁架结构、商务区的玻璃幕墙反光,是枢纽活力的核心符号。雕塑将这些“现代线条”抽象化,用金属与玻璃的质感,重现枢纽的速度与科技感。 - **大堂的“虹桥流线”装置**:与“弄堂记忆”群雕形成对比的,是大堂另一侧的“枢纽主题”金属装置,用不锈钢与亚克力打造。主体是三组高低起伏的金属弧,模拟高铁轨道与航站楼穹顶的“流动曲线”,金属表面做镜面抛光处理,反射着空间的光影,如同虹桥枢纽在阳光下的金属光泽;金属弧之间用透明亚克力连接,亚克力中嵌入蓝色LED灯条,灯光流动时,如同高铁穿行于轨道的“光轨”;装置底部是黑色大理石台面,台面上用银色金属条拼出虹桥枢纽的交通网络图,线条末端点缀微型LED灯珠,夜晚亮起时,如同枢纽的“星光坐标”。这组装置与弄堂群雕一现代一复古,在大堂形成“新旧对话”的视觉焦点,金属的冷冽与石材的温润碰撞出长宁的多元气质。 - **餐厅的“钢构光影”吊灯**:餐厅的餐桌吊灯以虹桥会展中心的“钢结构桁架”为原型,灯架用黑色哑光金属搭建极简的三角形框架,框架线条硬朗利落,如同会展中心未加修饰的工业风;灯罩是半透明的磨砂玻璃,呈不规则的多边形,模拟航站楼的玻璃幕墙轮廓,灯光从玻璃中透出,呈现“冷白偏蓝”的清爽光晕,如同透过玻璃穹顶的天光;灯架之间悬挂细小的金属链条,链条末端坠着微型反光片,灯光照射时,反光片在餐桌投下“细碎光斑”,如同枢纽玻璃幕墙上的阳光碎影。食客用餐时,金属的冷冽与灯光的清透交织,仿佛坐在虹桥商务区的高空餐厅,俯瞰轨道与车流的流动。

2. 速度与国际的“光影互动”

虹桥的高铁时速、航班起降轨迹、会展人流、国际商务往来,是枢纽生活的鲜活注脚。雕塑通过互动的巧思,让这些“动感元素”从户外“活”进室内。 - **休闲区的“速度感应”雕塑**:休闲区的落地雕塑是一组“高铁与航班”主题互动装置,用铝合金与感应灯带打造——主体是缩小版的“高铁车头”与“飞机机翼”雕塑,表面做哑光处理,线条流畅如流线型;雕塑底座嵌入压力传感器,当游客走近时,底座的蓝色灯带会随脚步“流动”,模拟高铁行驶的轨迹,同时机翼雕塑的顶端会亮起白色光点,如同飞机起降的信号灯;雕塑旁的墙面投影着虹桥枢纽的实时航班与高铁动态(经艺术化处理),光影与雕塑的金属质感呼应,让空间充满“科技互动感”。游客在这里触摸金属的冷硬,感受灯光的流动,仿佛将虹桥的速度“搬进”了室内。 - **客房的“枢纽小景”摆件**:现代主题客房的书桌,放着一组“微型虹桥”雕塑,用亚克力与金属拼接——透明亚克力雕刻虹桥火车站的穹顶轮廓,穹顶内部嵌入微型LED灯,灯光亮起时,穹顶的光影在桌面投下“放射状线条”;穹顶旁是金属锻造的“高铁轨道”,轨道上放着一个可滑动的黄铜小火车模型,轨道末端刻着“虹桥站”三个字。摆件虽小,却将枢纽的宏大与科技感浓缩,伏案工作时抬眼,仿佛能看见高铁穿过城市的流线,充满现代活力。

三、塑境共生:老弄堂与新枢纽如何在雕塑里相融

长宁区酒店的每个空间都有独特的“时光平衡”:大堂要容得下老弄堂的烟火与枢纽的锋芒,客房要藏得住岁月的温润与时代的清爽,餐厅与休闲区要融得进民国的雅致与现代的活力。雕塑的设计需在“复古与现代、温润与冷冽”之间找到支点,让弄堂的石木雕塑与枢纽的金属装置自然交织,让每一座雕塑都成为连接新旧长宁的纽带。

1. 大堂:新旧对话的“第一眼叙事”

大堂的雕塑是酒店的“长宁封面”,既要展现老弄堂的时光韵味,又要传递虹桥的现代活力,让“烟火气”与“国际范”在第一眼便形成和谐共鸣。 - **核心区的“双主题交响”**:大堂中央用圆形展台划分两个“视觉焦点”,一侧是“弄堂记忆”石木群雕(老风情主题),另一侧是“虹桥流线”金属装置(新活力主题),展台地面用青石板与不锈钢板交错拼接,青石板复刻弄堂路面的纹路,不锈钢板反射着灯光,象征“老肌理与新材质的共生”;展台顶部悬挂一组“光影帘”,用透明丝线吊着微型石库门与虹桥建筑模型,灯光照射时,地面投下“愚园路洋房与虹桥天地交错”的影子,如同新旧长宁在空间里“重叠”。游客走进大堂,目光在石材的斑驳与金属的流畅间流转,瞬间读懂长宁“一弄藏烟火,一桥通世界”的特质。 - **角落的“细节平衡”**:大堂休息区的茶几上,放着一组“石木与金属”迷你雕塑——青灰石雕的“石库门门环”旁,摆着不锈钢制的“虹桥轨道”模型,门环的温润与轨道的冷硬在灯光下形成对比;茶几上还放着一本长宁新旧地图册,灯光照亮地图,老弄堂的蜿蜒与枢纽的纵横在纸页上对话,让等待的时光也浸着岁月的温度。

2. 客房:私密空间的“时光栖居”

客房的雕塑需弱化视觉冲击,强化“沉浸式体验”,让老弄堂的慵懒与枢纽的利落在小而美的雕塑中自然切换。 - **复古主题房的“现代提亮”**:以老弄堂为灵感的客房,床头挂着“窗影流年”木质浮雕,但书桌旁搭配“枢纽小景”金属摆件,金属的冷冽中和了空间的“复古厚重感”;窗台的“窗景小雕”旁,摆着一个亚克力“光轨灯”,灯光流动时,在墙面投下虹桥轨道的流线型光影,让老风情里多了几分“枢纽的灵动”。 - **现代主题房的“复古留白”**:以虹桥为灵感的客房,墙面挂着“钢构光影”金属挂件,但床头柜上放着“梧桐闲坐”木质小品,木质的温润软化了空间的“现代冷感”;地毯的纹样融入石库门拱券与虹桥流线的拼接,让现代空间里藏着老长宁的“烟火暗线”。

3. 餐厅与休闲区:味觉与闲情的“长宁共鸣”

餐厅与休闲区的雕塑,要让视觉的“新旧交融”与味觉的“沪上体验”形成共鸣,让用餐与休憩成为“触摸长宁”的感官之旅。 - **餐厅的“双味共生”**:餐厅的餐桌中心摆件是“石木与金属”组合——小型青石雕刻的“弄堂煤炉”模型旁,放着不锈钢材质的“虹桥流线”花器,花器中插着白玉兰(上海市花)与尤加利叶(现代花艺常见花材),刚柔对比呼应空间气质;雕塑的温润与冷冽交织,照亮餐桌上的融合菜肴(如本帮熏鱼与创意轻食),让味觉与视觉同享“老味道与新创意”的融合。 - **休闲区的“时光互动”**:休闲区设置“雕塑互动角”,摆放着可触摸的“老雕与新雕”——复古石雕门环可转动,转动时会播放弄堂叫卖声;现代金属轨道模型可拼接,拼接后会亮起对应虹桥线路的灯光。游客在这里触摸石材的斑驳与金属的光滑,仿佛用指尖“穿越”长宁的新旧时光,让闲情时光成为“与沪韵对话”的体验。

结语:雕塑是长宁新旧灵魂的“立体诗篇”

当愚园路的石库门纹路在石雕上沉淀,当虹桥的流线曲线在金属上流动,当老弄堂的梧桐叶影与枢纽的钢构光影在空间中交织,长宁区酒店的软装雕塑便超越了“装饰”的意义,成为一部“用材质与线条写就的长宁时光志”。它们让游客不必走进老弄堂,就能在石木的肌理中触摸沪上烟火;不必奔赴虹桥枢纽,就能在金属的流畅中感受时代速度;不必穿梭于长宁的街巷与枢纽,就能在雕塑的共生中读懂这片土地“既留得住弄堂记忆,又接得住世界浪潮”的独特品格。 这便是“一塑连新旧”的真谛——每一座雕塑都是长宁的时光切片,每一处细节都藏着老弄堂与新枢纽的对话。在酒店的每个角落,雕塑让复古不显陈旧,让现代不失温度,让每一次旅居都成为一场与长宁百年烟火和时代锋芒的深度相拥,让老弄堂的石木温润与虹桥的金属流光,永远在雕塑的线条间温柔共生。

扫描二维码微信咨询